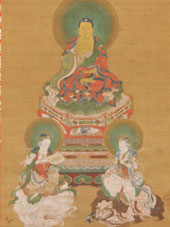

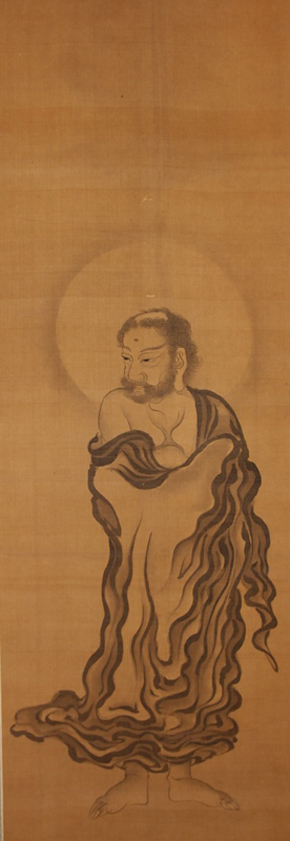

出山釈迦図

出山釈迦図

| 員数 | 1幅 |

|---|---|

| 分類 | 絵画(掛幅) |

| 本紙法量 | 縦105.2×横36.2センチ |

| 品質形状 | 絹本墨画 |

| 制作年代 | 江戸時代後期 |

| 添付資料 | 修理銘「出山釈迦。塩山智運寄附。長福寺什宝。大正十五年(1926)七月修覆。当山第五十二世髙橋純琇代」。 |

| 調査者 | 藤元裕二・藤元晶子 |

画面向かって左を向く、釈迦の立像が描かれている。釈迦は、通例の如来の相とは異なり、やつれた風貌に表されるが、これは特に禅宗において好まれた出山釈迦(苦行釈迦)の像である。彩色は交えずに水墨を以て表され、風に煽られてうねるような衣文や、明るさも感じられる頭光の表現など、この技法に手馴れた様子も見て取れる。作者は不明であるが、狩野派に絵画を学んだものと考えて良かろう。制作年代としては、江戸時代後期を推定している。

釈迦の一生からすると、出山の後にスジャータからの乳粥供養を受けて体力を回復し、やがて成道に至る(如来となる)。そのストーリーから鑑みると、画中の時点で釈迦は未だ悟りを開いていない。しかし、白毫相、肉髻、頭光など、仏としての形も部分的ながら表されており、画中の人物が通常のものではないことを暗示するのである。

交通・アクセス

公共交通機関でお越しの方へ

- 常磐線 水戸駅下車 水戸駅北口ターミナルよりバス利用 約25分

- 茨城交通「大串公園(路線No.52)」行き。大串公園バス停下車向い

- 詳細は茨城交通のWebサイトをご確認下さい。

- 常磐線 水戸駅にて臨海大洗鹿島線乗換

- 常澄駅(水戸駅より2駅10分)下車 徒歩25分(2km)

お車でお越しの方へ

- 常磐自動車道・水戸JCより東水戸道路に入り、水戸大洗IC出口より約3分

- カーナビを利用すると山門階段下の正面駐車場に案内されますが、階段が急ですので、大串貝塚ふれあい公園前の門を奥に進み、客殿前駐車場をご利用ください。