長福寺の寺院紹介

中将姫ゆかりの寺(水戸十か寺)

長福寺は塩崎山密厳院と号し、塩崎の八幡山にある。薬王院(水戸市)、仏性寺(水戸市栗崎)、西福寺(大洗町磯浜)、法円寺(茨城町小幡)、円福寺(茨城町鳥羽田)、如意輪寺(茨城町小鶴)、観音寺、西徳寺、満福寺とともに水戸十か寺といわれ、天台宗の古刹である。

創建は清和天皇の御代の貞観元年(859年)平安時代で開基は慈覚大師。本尊は阿弥陀如来で、恵心僧都の作。恵心僧都は源信(942~1017)で「往生要集」の作者で、中世念仏興降のさきがけの人である。また中興開山は栄尊和尚である。

栄尊和尚はかつて、村松虚空蔵に参籠して、両界曼茶羅ならびに三千仏の絵を拝受したという。この曼茶羅には康平3年(1060)8月11日の銘があった。康永3年には栄尊和尚が本堂を再建。その後、天保10年(1839)火災により、山門だけを残しすべてを焼失した。その後、現在の本堂が再建(天保12年)された。明治15年には世良田長楽寺の末寺を離れ延暦寺の直轄寺となり、 中興より今日に至るまで56世と続いてる。

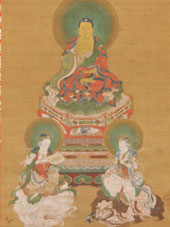

曼茶羅は金剛界、胎蔵界の蓮の両界曼茶羅で寺宝になっている。これは中将姫の作といわれている。中将姫は横佩大臣藤原豊成の女、大和当麻寺に入って修業した。そして、蓮茎の糸で観音無量寿経の説相をあらわした曼茶羅を織ったという。

水戸徳川家から拝領した天蓋(導師登高座などの上にかざすきぬがさ)釈迦三尊画像、慈恵(元三)大師画像、薬師十二神将画像など貴重な宝物を下賜している。

また山門の脇には寛文10年(1671)の十一面観音、延宝4年(1676)の聖観音、如意輪観音などの古い石仏があり、寺の歴史を物語っている。

長福寺概要

| 寺院名 | 塩崎山 長福寺 |

| 住所 | 茨城県水戸市塩崎町1135 |

| TEL/FAX | 029-269-2906 / 029-269-5977 |

| 宗派 | 天台宗 |

| 本山 | 総本山比叡山延暦寺 |

| 創建 | 貞観元年(859年) |

| 開基 | 慈覚大師円仁 |

| 本尊 | 阿弥陀如来(恵心僧都作) |

中将姫物語(あらすじ)

奈良時代、貴族の娘として生まれた中将姫は、美しく清らかな心をもつ女性であった。幼くして母を亡くし、継母(ままはは)に疎(うと)まれ山中で殺害されそうになる。純粋な中将姫は助けられ山中で育つが、偶然父と再会し都に戻る。その後中将姫は當麻寺で出家。極楽浄土への思いを募らせていると、阿弥陀如来と観音菩薩の化身が現れ、蓮糸で當麻曼荼羅を織りあげ中将姫に極楽の姿を示す。そして中将姫は29歳で波乱の人生を閉じるが、阿弥陀如来ほか二十五菩薩の来迎を受け極楽浄土へ往生する。

天狗党の乱

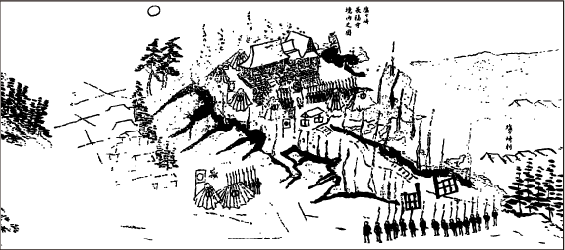

幕府追討軍の本営が置かれた長福寺

幕末水戸藩の栄光と挫折の象徴ともいえる「天狗党の乱」

第九代藩主の「烈公」徳川斉昭は尊王攘夷を唱えて急進改革派の先頭に立つ一方、守旧派(門閥派、後の諸生党)とのあつれきを生み、「安政の大獄」で斉昭に蟄居が命じられると守旧派が再び勢力を盛り返すなど両者の対立は一層深まる。急進的な尊攘派は天狗党と称され、斉昭の死後、筑波山で元治元年(1864年)3月に挙兵。天狗党の乱である。

尊攘派は藤田小四郎を中心に筑波山に挙兵(筑波勢)これに対して水戸藩では、重臣 市川三左衛門らが弘道館の学生と結び(諸生党)五月藩内抗争へと移行することになった。幕府は宇都宮藩をはじめ近隣の二十余藩に筑波勢の鎮静を要請した。

水戸藩主 徳川慶篤は、名代として宍戸藩主 松平頼徳を騒乱鎮圧の為、向わせる(大発勢)

八月十二日那珂湊の湊御殿へ向かう途中長福寺に陣を置き、翌日磯浜海防陣屋に向け出発した。その後九月四日 幕府目付 高木宮内ら追討軍八百余名が駐屯したといわれている。九月十六日 正徳ら潮来勢三百余名が島田の香取明神に入ったので長福寺より八百余名を繰出し大砲や小銃を連発し激しい戦いになった。その後も小泉方面でも戦いは繰り広げられた。九月二十六日 松平頼徳は捕えられ処刑されたが一ヶ月の戦闘の後 十月二十三日 大発勢千百余名が長福寺の幕府本営に投降する。

長福寺境内には追討軍四名隊士の墓があり今も静かに眠っている。(山門を降りて右側)

追討軍出陣の様子(国立歴史民俗博物館所蔵絵図)

追討軍の墓

交通・アクセス

公共交通機関でお越しの方へ

- 常磐線 水戸駅下車 水戸駅北口ターミナルよりバス利用 約25分

- 茨城交通「大串公園(路線No.52)」行き。大串公園バス停下車向い

- 詳細は茨城交通のWebサイトをご確認下さい。

- 常磐線 水戸駅にて臨海大洗鹿島線乗換

- 常澄駅(水戸駅より2駅10分)下車 徒歩25分(2km)

お車でお越しの方へ

- 常磐自動車道・水戸JCより東水戸道路に入り、水戸大洗IC出口より約3分

- カーナビを利用すると山門階段下の正面駐車場に案内されますが、階段が急ですので、大串貝塚ふれあい公園前の門を奥に進み、客殿前駐車場をご利用ください。